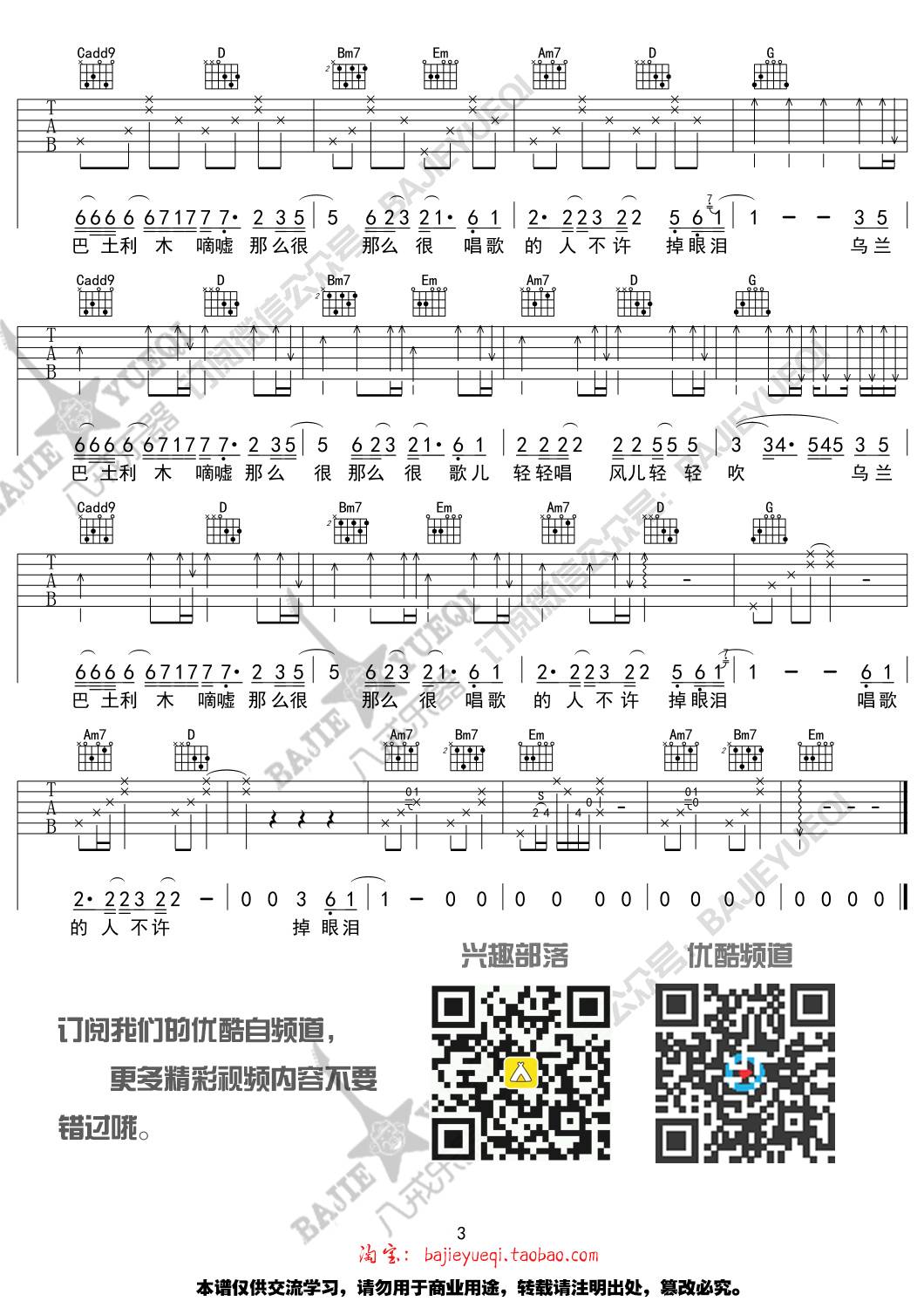

《乌兰巴托的夜吉他谱》G调_蒋敦豪_八戒乐器编配_编配还原超高

《乌兰巴托的夜》以蒙古高原的夜晚为画布,勾勒出草原与城市交融的现代游牧图景。歌词中"连风都听不到"的静默与"穿越狂野"的悸动形成张力,暗喻城市化进程中草原文明的孤独与坚守。灯火与星空的对峙既是地理空间的虚实交错,也是传统与现代的精神博弈。马头琴声作为贯穿全曲的文化基因,将"荒野上飘扬的风"具象化为流动的乡愁,那些被车轮碾过的草香与月光,在钢筋混凝土的缝隙里倔强生长。歌词里反复出现的"听不见"构成隐喻系统——听不见的何止是风声,更是被机器轰鸣掩盖的生命节律。而"乌兰巴托"这个地理名词最终升华为精神坐标,承载着所有在时代转型中失语者的集体记忆。当"夜晚"成为时空折叠的容器,草原的辽阔与城市的逼仄在此达成诡异和解,每个音符都化作寻找文化脐带的密码,在电子音效与呼麦长调的对位中,完成了一场关于根脉与翅膀的永恒辩难。