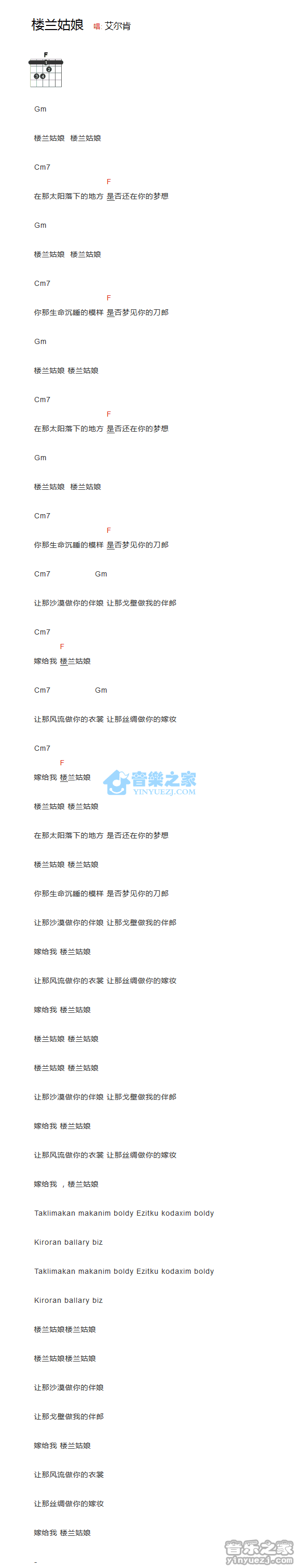

《楼兰姑娘吉他谱》F调_艾尔肯_音乐之家编配_超好弹又好听

《楼兰姑娘》以西域古国楼兰为背景,通过虚实交融的笔触勾勒出大漠风沙中消逝的文明与永恒的美学意象。歌词中反复出现的"楼兰姑娘"既是历史长河中的具体存在,亦是超越时空的文化符号,她鬓边的红柳花与驼铃声共同构成丝绸之路的视觉与听觉记忆,黄沙掩埋的古城墙与褪色的壁画暗示着文明的脆弱性。创作者巧妙运用"残阳染红面纱"的意象将时间凝固在黄昏时刻,既是对消亡的哀悼,也是对辉煌的定格。贯穿全篇的"等"字形成情感张力,既指向考古学家对历史真相的追寻,也隐喻现代人对精神原乡的求索。大漠孤烟与孔雀河残波的对立统一,暗喻生命与荒芜的永恒角力,而"丝绸裹着月光"的蒙太奇式描写,则完成从物质文化遗产到精神图腾的升华。最终落笔于风沙中时隐时现的轮廓,赋予楼兰姑娘以文化基因的延续性,使消逝的古城在集体记忆中获得重生,这种处理方式既规避了对历史空白的强行填充,又为西域文明提供了诗意的栖居之所。